ICT教育活用研究所

Society 5.0研究拠点

所長 鈴木 健一(工学部 情報通信工学科 教授)

アクティブラーニングや遠隔講義などを充実させるには情報通信技術が欠かせません.しかし,技術だけが全面に出てしまい,せっかくのシステムやソフトウェアがうまく生かされないということも起こりがちです.本研究所では,新しい教育を創造できる技術の開発や,使いやすい教材やドキュメントの整備など,ソフト/ハード両面から現場のニーズに適合したシステムや教材を提供していきたいと考えています.

- キーワード

- ICT, 情報通信技術,教育,アクティブラーニング,教材開発

研究内容

2010年代から,従来の講義形式に加えて,アクティブラーニングや遠隔講義などの新しい教育方法の実践が盛んになってきています.また,大学では卒業生の質の保証のためにも,多様な学力を持った学生への対応が求められるようになってきました.

効果的なアクティブラーニングや遠隔講義を実施するには,情報通信技術の応用が重要であることはもちろんですが,それに適した教材の開発や,ドキュメントの整備など,技術だけではない部分の充実が欠かせません.どんな学びを実現するのかを構想した上で,ソフト/ハード両面から,適した教育の仕組みを考えていくことが大事です.

本研究所では,情報通信技術を活用しながら,おもに下記の研究活動を行ないます.

アクティブラーニングや多様な学力を持った学生に対応する教材の開発

学生実験などの演習科目では,たんに目の前の課題をこなすだけでなく,これまでに学んだことを生かしていく能力を伸ばしていくことが求められます.マスプロ的な教育ではなく,学生の個性や学力の多様性に対応していくために,各学生に合わせた課題や適切なアドバイスなどを提示できる教材を開発し,学生の学びを支援していきます.

情報通信技術の活用による教育の効率改善

東北工業大学では,複数の学修支援システムを併用して,学生の学びの効率化を行なっています.これをさらに推し進めて,限られた教職員のリソースを有効に活用しつつ,学修効果を高められるよう,情報通信技術を活用していきます.

学修効果検証のための評価方法と学力分析に関する研究

授業後のアンケートなど学生からのフィードバックと学生の成長の関連について,情報通信技術を利用しながら,深く掘り下げて評価し,事後の教育改善に生かしていく取り組みを行なっていきます.

図1: 試験の採点処理自動化アプリケーション

図1: 試験の採点処理自動化アプリケーション

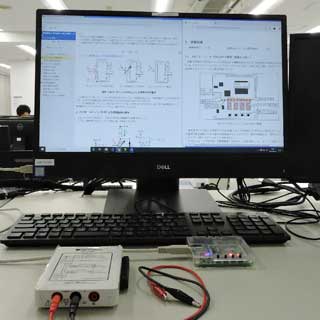

図2: 学生実験のWeb教材と実験機材

図2: 学生実験のWeb教材と実験機材

図3: 学生実験の機材を使った研究発表

図3: 学生実験の機材を使った研究発表

令和4年度の研究(または活動)内容

本研究所は、情報通信技術を用いた教育改善手法の研究を目的としています。

教材の開発と講義実施の改善として、前年度開発を始めた試験問題の学習支援システムへの登録の省力化のためのシステムの改良を行いました。…続きを読む

- 過去の研究(または活動)内容

-

令和3年度の研究(または活動)内容

本研究所は、情報通信技術を用いた教育改善手法の研究を目的としています。

本年度も、新型コロナウィルスの影響があり、研究の展開は限られたものとなってしまいました。

新型コロナウィルス対策の一助として、既存の出席確認に用いる学生証読取システムとの連携を考慮した体温記録システムを開発しました。…続きを読む令和2年度の研究(または活動)内容

本研究所は,情報通信技術を用いた教育改善手法の研究を目的としています.

本年度は,新型コロナウィルスの影響があり,研究の展開は限られたものとなってしまいましたが,学科内での意見集約や情報共有にマイクロソフト Teams を使用するなど,効率化,省力化を進めることができました.…続きを読む

メンバー

学内メンバー

- 工藤 栄亮(情報通信工学課程 教授)

- 佐藤 篤(情報通信工学課程 教授)

- 田村 英樹(情報通信工学課程 教授)

- 河野 公一(情報通信工学課程 教授)

- 三浦 直樹(情報通信工学課程 教授)

- 角田 裕(情報通信工学課程 教授)

- 佐藤 健一(技術支援センター 技術主任)

- 三宅 良宜(技術支援センター 教育支援系技術職員)

関連研究テーマ等

科研費テーマ等

令和4年度

- 科学研究費補助金 基盤研究(C)(一般)

「マルチセンシング情報を用いる屋内位置推定法に関する研究」(代表:工藤 栄亮)

- 過去の科研費テーマ等

-

令和3年度

- 科学研究費補助金 基盤研究(C)(一般)

「脳活動・眼球運動計測に基づく協調作業で生じる「場の空気」の可視化に関する研究」(代表:三浦直樹)

令和2年度

- 科学研究費補助金 基盤研究(C)(一般)

「脳活動・眼球運動計測に基づく協調作業で生じる「場の空気」の可視化に関する研究」(代表:三浦直樹)

- 科学研究費補助金 基盤研究(C)(一般)