講座情報

令和4年度「地域未来学」講座4 開催報告

日 時:7月16日(土)13:30~14:30

講 師:小田 隆史先生(宮城教育大学 教職大学院 准教授 防災教育研修機構 副機構長)

タイトル:「防災地理情報リテラシー」

地理情報について研究されている小田先生に、昨年度に引き続きご講義いただきました。

初めに、様々な自然災害の際に、平時からどういう場所に災害の危険があるか、どこにどのタイミングで非難するか、地理情報で把握することの有効性について伝えられました。

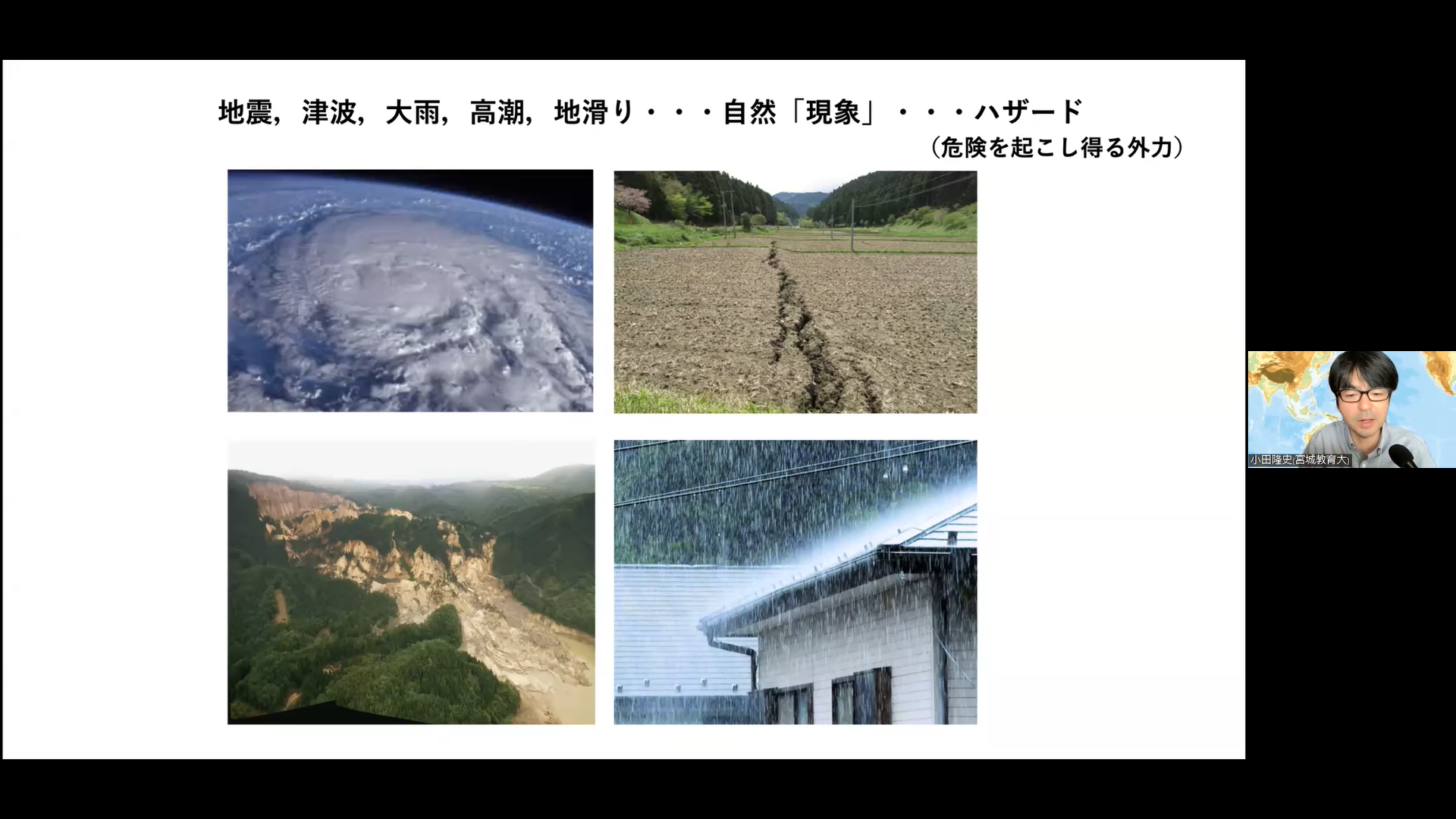

防災について考えるためには、地理学では、自然現象と災害の関係性を考える必要があるそうです。地震・大雨などの現象をさす誘因(ハザード)、土地や社会の状況などの要素で構成される素因、それぞれの関係性によって、「自然現象」に留まるのか、被害が出る「自然災害」になるかが変化していきます。誘因はコントロールできませんが、素因を把握することで、災害に備えることができると説明されました。素因と誘因の関係性がわかるものとして、一つの地震、一つの台風で4桁の犠牲者が毎年のように出ていた戦前に比べ、例外的な大災害を除けば、近年は科学技術が発展し、防災インフラの整備が進むなど社会的状況の変化が表れたものとしています。

また自然現象については、1時間降水量50mm以上の年間発生件数が年々増加していることを例に、地球温暖化に伴い自然現象が激化していることから、異常事態という度合いに対する認識を改めなければならないとしました。

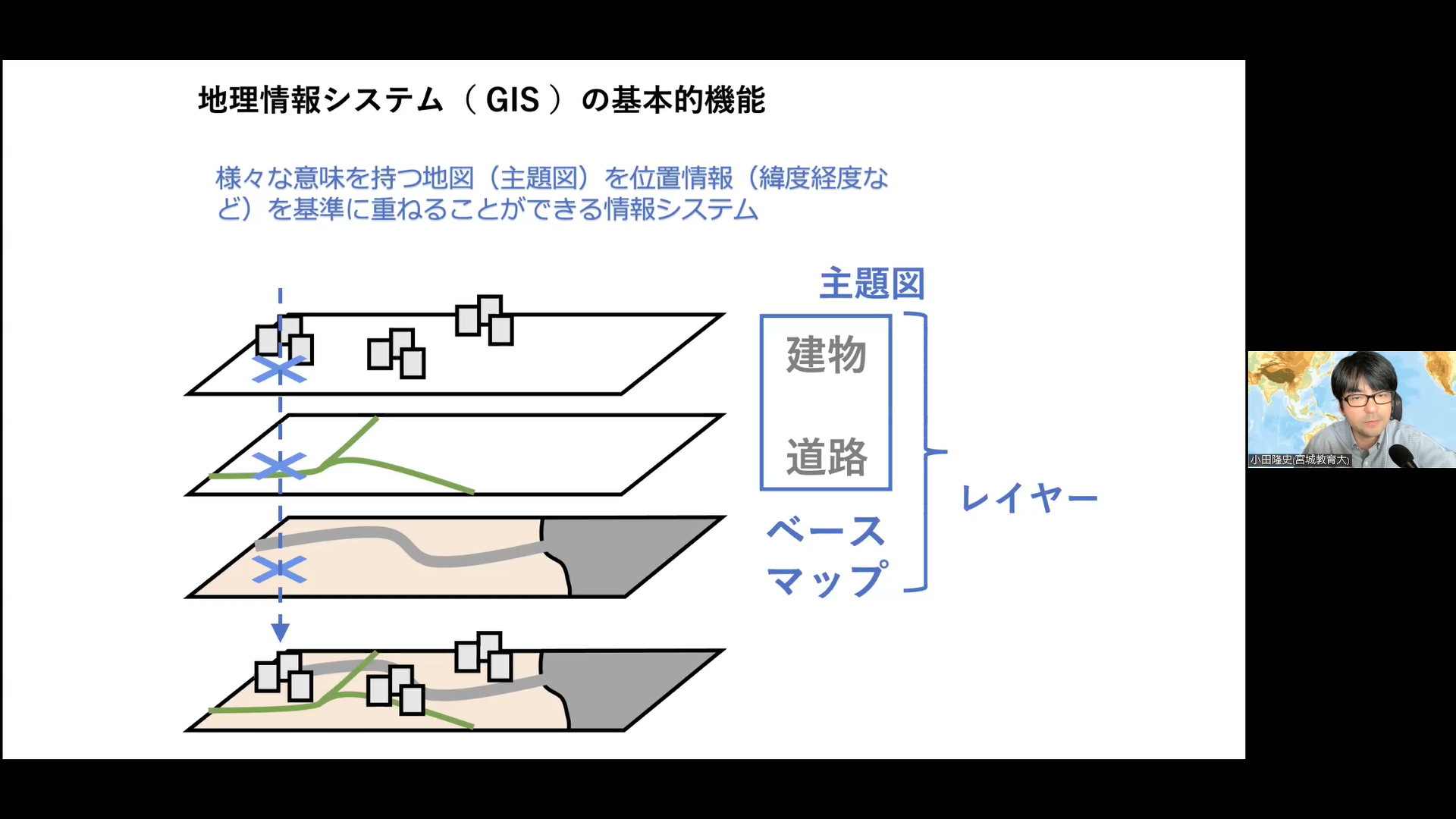

こうした災害の際に、一人ひとりが身を守るために地理情報をどう活用すればよいか、主に水害を例に解説されました。土地の高低差等、どういった土地条件に住んでいるかを把握する必要があります。後半は、建物や道路など様々な情報を示す地図(主題図)を、位置情報を基準に重ねることができる地理情報システム(GIS)が、地形を把握する手段になり得るということで、後半は実際に各種地理情報システムを見ながら、実際にどのように情報を得ていくかを解説されました。実際に受講生の皆様にも、自身の端末でシステムにアクセスし操作していただきました。事前の備え、差し迫った事態の判断の際に、是非システムを活用してもらえればということで講座を終えられました。

この日は宮城県内に大雨警報等が出ていたこともあり、実際に当該地域はシステムでどのように表示されるか、リアルタイムで確認することができる等、タイムリーな内容でした。一般の人でも容易に実践できることでもあるので、受講生にとってはすぐに日常に役立つ内容でした。