地域未来構築事業

地域未来学

令和3年度「地域未来学」講座15 開催報告

民俗学の観点から、自然との関わりを持った暮らしを営んできた地域や人々の、自然とともに生きる知恵や技について、地域の事例や歴史、文献などから丁寧に振り返り、そして現在の私達の抱える課題との関連を解説いただきました。

プロローグでは『日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか』(内山 節、2007)という文献の紹介から、戦後の時代の変遷で、どう人々の暮らしが変わったかという観点でご説明をいただきました。

山形県酒田市の飛島を事例にとり、近代史を振り返りつつ、漁業の変遷、近代化に伴う変化を見ました。

漁や信仰を通じた人々の暮らしの根底には、自然という資源の有効な活用方法があります。

山への雲のかかり方や風の吹き方から天候をよむ観天望気やGPSのない時代に船の場所をはかった山合わせなど、自然と人々の生活が密接に関わっていたことが窺えました。

さらに日本全国の地域に目を向け、木々の利用や、野生動物と狩猟の関係性から、自然と人間の接点の在り方についてご紹介されました。

「生身」の自然(かかわりの全体性)と「切り身」の自然(かかわりの部分性)(鬼頭 秀一『自然保護を問い直す』1996)という一説に触れ、現代の特徴と自然との関わりをもっていた時代や地域との違いについて、ご説明をいただきました。

部分最適ともいえる現代の近代化は、利便の側面、満足の側面を一方的に受け入れる社会構造ですが、実はその資源の源である自然との関わりあい、接点が不明瞭になっているというご指摘が印象的でした。

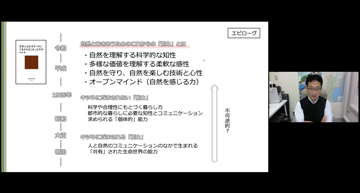

最後に、自然とむきあうためのこれからの「能力」として、

- 自然を理解する科学的な知性

- 多様な価値を理解する柔軟な感性

- 自然を守り、自然を楽しむ技術と心性

- オープンマインド(自然を感じる力)

これらを意識しながら、日々の生活や自然との新しい繋がりを考えていきたいと締めくくられました。