地域未来構築事業

地域未来学

令和3年度「地域未来学」講座13 開催報告

農業経済学をご専門とされる東北大学大学院農学研究科の冬木 勝仁先生にご講義いただきました。

「食」の話題ということで、当日朝刊の米の価格の記事を切り口に「食」の社会情勢への関わりの深さについて、また子ども食堂の事例をあげ、「食」がSDGsでも多岐に渡る分野で関わることについて触れられました。

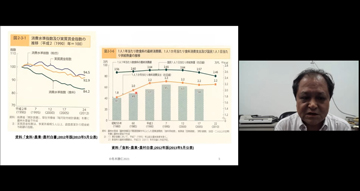

過去の新聞記事の紹介から、多くの人たちの生活の余裕がなくなっていることの裏付けとして、「食料・農業・農村白書」掲載の消費水準指数、実際賃金指数等のデータを示され、どちらの指数も減少傾向にあり、特に食料への支出が減少していることを確認しました。

また、国民1人1日当たりの供給熱量(カロリー)の推移をみると1995年をピークに減少しており、世界に先駆けて高齢化が進んでいることも示されました。

この状況から各家庭において食の位置づけが下がり、1次産業への関心を薄れさせていると指摘しました。

総務省の「家計調査年報」より費目ごとの家計支出でも、食料にかける支出が他の支出と比べ最も減少しており、如実にその状況が現れていました。

これは、携帯電話の普及により通信費が固定費化してしまった事で、これまで固定費であった食費が節約可能な支出となってしまった背景がありました。

食費が減少しているのに対し、割高な調理食品への支出が増加しているデータからは、単身世代、それも60歳以上の単身世帯割合が半数を超える社会情勢や、労働時間の増加や共働きの増加により、食事にかける時間が少なくなっている現状を示され、調理食品の台頭により生鮮食品を生産する人の顔がより見えづらくなる状況を懸念されました。

その他ご紹介いただいたデータからも、社会的性差をめぐる社会と家庭や働き方と暮らし方など、様々な社会の事象が「食」を通して見えてくることが実感できる60分間でした。