地域未来構築事業

地域未来学

令和3年度「地域未来学」講座8 開催報告

地理情報を防災のために活かすという視点でお話をいただきました。

始めに自然災害のメカニズムとして、地震や大雨などの「自然現象」が人間の暮らしに被害をもたらした場合、自然現象は「自然災害」となり、その被害の大小は土地条件や社会的条件に左右されると説明されました。

地域に根ざした防災が求められる中で、国民が「自らの命は、自らで守る」ことを主軸とした防災対策への転換が必要とされています。

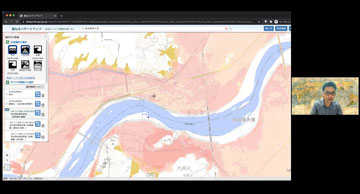

そこで活用が期待されるのが、地理情報システム(GIS)の基本的機能を活用した、地理情報です。中でも自由に使え、生活に役立つ地理情報のサイトをご紹介いただきました。

①国土交通省ハザードマップポータル

https://disaportal.gsi.go.jp/

中でも、重ねるハザードマップは複数の災害リスクを重ねあわせて確認出来るツールです。

②地理院地図

https://maps.gsi.go.jp/

標高・土地の凹凸が分かる陰影起伏図で地形を3次元風に理解することが出来ます。

③今昔マップ

http://ktgis.net/kjmapw/

新旧の地形図が比較出来る地図。「自分が住んでいた場所が昔は水田だった」などが分かると、地盤の強弱も把握出来ます。

④気象庁<キキクル>

https://www.jma.go.jp/jma/index.html

リアルタイムの状況を踏まえた、災害が差し迫った時に見る地図。

河川氾濫、土砂災害など、災害が想定される気象状況と合わせて活用出来ます。

最後に、私達は自然と共に生きる以上、今後も自然現象の影響は少なからず受け続けていきますが、テクノロジーを活用し、一人一人が有事の際の迅速な行動判断をすることが重要であり、今回紹介したような地理情報も普段から確認し、是非防災に活かして欲しいと締めくくられました。